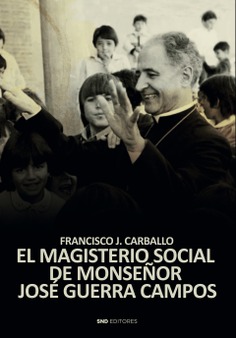

El magisterio social de monseñor Guerra Campos

Un obispo disidente en la transición política española

Francisco Jesús Carballo López (Escritor)

La importancia de Monseñor Guerra Campos es capital para entender la historia de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX. Padre conciliar, entendió el Concilio desde la hermenéutica de la continuidad con la Tradición, dedicando muchos de sus escritos y conferencias al esfuerzo de empalmar lo nuevo con lo viejo, y denunciando el incumplimiento de la letra del propio Concilio, en una crisis de la Iglesia posconciliar que fue la continuación de la crisis modernista nunca del todo sofocada.

Don José Guerra Campos lamentó la llegada a España de un Estado liberal, relativista y absolutista. Y la colaboración de buena parte de la jerarquía eclesiástica española en la destrucción de uno de los últimos Estados cristianos del mundo para alumbrar un Estado ateo.

En este sentido, la historiografía oficial proclama casi con total unanimidad que la jerarquía eclesiástica española jugó un papel decisivo en la llamada Transición política española de una dictadura militar a la democracia liberal. Esta tesis es aceptada también en las universidades eclesiásticas de manera complaciente. Se habla de que la Iglesia fue «anticipadora, propulsora e impulsora» de la Transición, y hasta «motor del cambio». Y se habla de la Transición política como un hecho histórico positivo, incluso después de experimentar sus consecuencias, algunas de ellas inaceptables desde un punto de vista católico, como las leyes del divorcio o del aborto.

Si tales asertos fuesen ciertos, no lo fueron sin embargo para la totalidad de los obispos españoles. No todos los obispos tuvieron una visión positiva de la Transición política, ni todos colaboraron con ella. Algunos se desmarcaron de una disyuntiva menor, desde un punto de vista católico, entre dictadura y democracia, para subrayar una disyuntiva superior: Estado confesional frente a Estado ateo, esto es, leyes civiles cristianas frente a leyes civiles ateas, porque entendían que esta era la Piedra Angular para alcanzar una sociedad justa y libre de acuerdo con las exigencias del Bien común.

Entre estos obispos estaba monseñor José Guerra Campos.

- Escritor

- Francisco Jesús Carballo López

- Colección

- COLECCIÓN BIOGRAFÍAS

- Materia

- Historias reales: general

- Idioma

- Castellano

- Editorial

- SND

- EAN

- 9788419764980

- ISBN

- 978-84-19764-98-0

- Depósito legal

- M-9037-2025

- Páginas

- 806

- Ancho

- 17 cm

- Alto

- 24 cm

- Edición

- 1

- Fecha publicación

- 25-02-2025

Sobre Francisco Jesús Carballo López (Escritor)

Contenidos

Introducción.

Las biografías sobre Guerra Campos.

Fuentes documentales.

Capítulo I. Testigo de una época.

1.1. Una vida al servicio de la Iglesia.

1.1.1. Su vocación intelectual.

1.1.2. Publicaciones.

1.1.3. Sus estudios jacobeos.

1.1.4. El boletín diocesano.

1.2. La II República. .

1.3. La persecución religiosa 1931-1939.

1.3.1. Los mártires.

1.3.2. La represión de los vencidos.

1.3.3. Represión y reconciliación.

1.4. La Guerra de 1936.

1.4.1. Una Cruzada.

1.4.2. Legitimidad de la sublevación militar.

1.5. La Iglesia y el Régimen de Franco

1.5.1. La inspiración cristiana del Estado.

1.5.2. La libertad de la Iglesia

1.5.3. Reconocimiento de la Iglesia como sociedad perfecta.

1.5.4. El Concordato.

1.5.5. Los desencuentros.

1.5.6. Concordancia y libertad crítica.

1.5.7. La cooperación del Estado en la misión de la Iglesia.

1.5.8. La ayuda material a los servicios de la Iglesia.

1.5.9. El juicio de la Iglesia sobre el Régimen de Franco.

1.5.10. ¿Un Estado de Derecho?.

1.5.11. El Concilio y el Régimen de Franco.

1.5.12. Época de fecundidad apostólica en la Iglesia.

1.5.13. El «nacional-catolicismo».

1.5.14. Las Relaciones Iglesia-Estado

1.5.15. La libertad común de la Iglesia.

1.5.16. Procurador en Cortes.

1.5.17. Apología crítica.

1.6. La Transición política.

1.7. La Ley para la Reforma Política.

1.8. La Constitución de 1978.

1.8.1. «Los valores morales y religiosos en la Constitución».

1.8.2. Una Constitución atea.

1.8.3. La carta pastoral de don Marcelo

1.8.4. Reconducir la situación sin partidismos

1.8.5. Después de la Constitución

1.8.6. ¿Una vocación política?.

Capítulo II. Otra interpretación del Concilio.

2.1. Don José y el Concilio.

2.1.1. La hermenéutica de la continuidad

2.1.2. Juan XXIII y el Concilio.

2.1.3. El magisterio de Pablo VI sobre el Concilio

2 .1.4. El Concilio en Juan Pablo II y Benedicto XVI

2.1.5. «Informe sobre la fe»

2.1.6. La coherencia con la Tradición

2.1.7. Un falso tradicionalismo anticonciliar.

2.1.8. El espíritu del Concilio

2.1.9. El Coetus.

2.1.10. La red IDOC.

2.1.11. Los obispos españoles en el Concilio.

2.1.12. El Comunismo y el Concilio

2.1.13. Padre conciliar

2.1.14. ¿Qué opinaba don José del Concilio?

2.1.15. La tradición y el Concilio

2.1.16. La ecuación entre verdad y pastoral.

2.1.17. La necesaria renovación del lenguaje

2.1.18. Una mala interpretación del Concilio

2.1.19. El Sínodo de los Obispos

2.1.20. Consecuencias de una interpretación torcida

2.1.21. Los objetivos del Concilio.

2.1.22. Concilio y ministerio sacerdotal.

2.2. La confesionalidad religiosa del Estado.

2.2.1. Los deberes religiosos del poder civil.

2.2.2. Dar culto a Dios.

2.2.3. Favorecer la vida religiosa de los ciudadanos.

2.2.4. Reconocimiento de Cristo y su Iglesia

2.2.5. Inspirar la legislación y la acción de gobierno en la ley de Dios

2.2.6. Autonomía institucional no es independencia moral.

2.2.7. Ley moral y ley civil.

2.2.8. El Reinado Social de Cristo.

2.2.9. El cardenal Marcelo González y la confesionalidad

2.2.10. La génesis de la confesionalidad católica en la Guerra de 1936

2.2.11. El debate sobre la confesionalidad.

2.2.12. Los detractores de la confesionalidad.

2.2.13. El contexto histórico y la salvaguarda de lo permanente.

2.2.14. La invariante moral del orden político

2.2.15. La sociedad permisiva.

2.2.16. Lícito moral y lícito civil.

2.2.17. Libertad y permisividad.

2.2.18. Censura y libertad de expresión

2.2.19. Las contradicciones de la sociedad permisiva.

2.2.20. Confesionalidad y pluralismo

2.3. La Libertad religiosa.

2.3.1. La incomprensión de Dignitatis Humanae.

2.3.2. La libertad religiosa en Dignitatis Humanae

2.3.3. El concepto de libertad religiosa

2.3.4. Un derecho-deber.

2.3.5. Antecedentes históricos.

2.3.6. El Estado y la libertad religiosa

2.3.7. Los límites a la libertad religiosa

2.3.8. Libertad religiosa y confesionalidad del Estado

2.3.9. Confesionalidad no es clericalismo ni regalismo

2.3.10. Libertad religiosa y unidad católica.

2.3.11. La enseñanza del Catecismo de 1992.

2.3.12. Interpretaciones afines a la tesis de don José.

2.4. Las encíclicas del Concilio

2.5. La autoridad magisterial de la CEE

2.5.1. ¿Por qué no acudía don José a las reuniones de la CEE?

2.5.2. El fondo de las tensiones en la CEE: imposición de lo opinable.

2.5.3. El fondo de las tensiones en la CEE: la permisividad pastoral

2.5.4. El Gobierno de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo

2.5.5. El fondo de las tensiones en la CEE (3): la ambigüedad magisterial.

2.5.6. El fondo de las tensiones en la CEE (4): la doctrina equívoca.

2.5.7. «Justicia y Paz»

2.5.8. Los obispos auxiliares

2.5.9. La autoridad magisterial de la CEE

2.5.10. El Papa dio la razón a don José post mortem

2.5.11. Los amigos de don José.

2.6. La Hermandad Sacerdotal Española

2.6.1. La HSE y el Concilio.

2.6.2. Tradicionalismo versus progresismo

2.6.3. La animadversión de muchos obispos

2.6.4. Las Jornadas Internacionales de Zaragoza

2.6.5. El Papa niega la bendición a las Jornadas

2.6.6. La Comisión Permanente de la CEE se reúne en El Escorial

2.6.7. El boicot a las Jornadas de Zaragoza

2.6.8. La HSE con el Papa Pablo VI

2.6.9. Don José se queja al Papa

Capítulo III. La crisis posconciliar

3.1. La crisis de Acción Católica

3.1.1. La crítica al poder establecido

3.1.2. Un problema desenfocado

3.1.3. Libertades políticas

3.1.4. El debate sobre la crisis en AC

3.1.5. Don José y Acción Católica

3.1.6. La HOAC que se encontró don José.

3.1.7. Crisis y conflicto

3.1.8. La evidencia de los documentos

3.1.9. Enrique Miret Magdalena, una expresión elocuente de la crisis de AC

3.1.10. AC y el Concilio

3.1.11. Causas de los conflictos con la jerarquía eclesiástica

3.1.12. Usurpación de representatividad

3.1.13. Descuido de lo primordial cristiano: El temporalismo

3.1.14. El contagio marxista

3.1.15. Tensión entre organización nacional centralista y autonomías Diocesanas

3.1.16. Dos dificultades de los movimientos especializados

3.1.17. ¿Apostolado sin fe?

3.1.18. ¿AC como forma específica o apostolado seglar genérico?

3.1.19. Iglesia y eficacia social

3.1.20. La AC sin don José

3.2. La Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes de 1971.

3.2.1. La encuesta al clero

3.2.2. Falta de representatividad

3.2.3. Enmiendas desatendidas

3.2.4. Ponencias y conclusiones

3.2.5. Don José y la Asamblea Conjunta

3.2.6. Roma desautoriza a la Asamblea Conjunta

3.2.7. La rebeldía contra Roma

3.2.8. El cardenal Tarancón y la Asamblea Conjunta

3.2.9. Balance de la Asamblea

Capítulo IV. El pensamiento político de Don José.

4.1. La discrepancia con la pastoral política de la CEE.

4.1.1. Las directrices del Concilio.

4.1.2. La moralidad del sistema político.

4.1.3. La incoherencia en la predicación de la CEE

4.1.4. Libertad de predicación o autocensura

4.1.5. La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio Vaticano II (1966)

4.1.6. La Iglesia y la comunidad política (1973)

4.1.7. La confesionalidad como ideal no como necesidad

4.1.8. Don José y la democracia liberal

4.1.9. El magisterio político de la Iglesia hoy

4.1.10. El radiomensaje de Pío XII, Benignitas et Humanitas

4.2. Don José y la extrema derecha

4.2.1. El caso Lefèbvre

4.2.2. La liturgia

4.2.3. Las dificultades al ecumenismo

4.3. Partidos políticos confesionales.

4.3.1. La misión del seglar católico en la vida temporal

4.3.2. Fallo de los ciudadanos católicos en la nueva ordenación política

4.3.3. La jerarquía de la Iglesia ha orientado poco o de manera insuficiente

4.3.4. Necesidad de orientación en la Iglesia: la inspiración cristiana de la vida pública

4.4. La monarquía

4.5. La representación política.

4.5.1. La democracia orgánica u organicismo social

4.5.2. La representación política en monseñor Guerra Campos

4.6. La cuestión social

4.6.1. El pensamiento económico de don José.

4.6.2. El ateísmo cristiano

4.6.3. Estructuras y caridad

4.6.4. La Doctrina Social de la Iglesia

4.6.5. La eficacia social del Evangelio

4.6.6. «Buscad primero el reino de Dios y su justicia»

4.7. Don José y el marxismo

4.7.1. La intervención conciliar

4.7.2. Una exposición sistemática

4.7.3. La perspectiva marxista de la alienación religiosa

4.7.4. Un ateísmo no marxista.

4.7.5. El diálogo Iglesia-marxismo.

4.7.6. El derrumbe marxista

4.8. La familia y el derecho a la vida

4.8.1. El divorcio que trajeron los «católicos»

4.8.2. Un libro que hará historia

4.8.3. El aborto

Conclusión

Anexo. Los nueve de la fama

Bibliografía.

Libros relacionados

Lote biografias

MANUEL HEDILLA 235 DÍAS AL FRENTE DE LA FALAN

BUYO. MI VIDA EN UNA PARADA

FRANCO UNA BIOGRAFIA EN IMÁGENES

ANGEL PESTAÑA. EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA

GENERAL FERNÁNDEZ CAPALLEJA

ANIBAL CALERO. PRIMER LEGIONARIO

CONFESIONES DE UN REPORTERO DE CALLE

TEJERO: UN HOMBRE DE HONOR

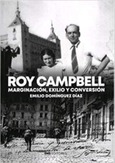

ROY CAMPBELL MARGINACIÓN, EXILIO Y CONVERSIÓN

El Corte Inglés

El Corte Inglés  Casa del libro

Casa del libro  Todos tus libros

Todos tus libros  Amazon

Amazon  FNAC

FNAC  Zona Euro

Zona Euro  Bolivia

Bolivia  Venezuela

Venezuela  Guatemala

Guatemala  EE.UU

EE.UU  Argentina

Argentina  Méjico

Méjico  Ecuador

Ecuador  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Costa Rica

Costa Rica